Historische Berichte zum Schachspiel in Ströbeck |

Aktualisiert am 28. Oktober 2018

Seit 1991 lautet der offizielle Name "Schachdorf Ströbeck" und so ist der Ort auch im amtlichen Verzeichnis der Postleitzahlen und in den Landkarten eingetragen. Es ist ein Ortsteil der Stadt Halberstadt im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt. Das Schachdorf Ströbeck liegt 8 Kilometer von Halberstadt entfernt, hat etwas weniger als 1200 Einwohner, ein sehenswertes Schachmuseum und einen aktiven Schachverein.

Historisch interessant sind die besonderen Schachregeln, die sich in Ströbeck anders als die traditionellen Schachregeln entwickelt hatten. Noch bis ca. 1920 wurde im Schachdorf Ströbeck nach eigenen Schachregeln gespielt. Schon die Grundstellung war anders. Drei Bauern und die Dame waren jeweils zwei Felder vorgezogen. Die Figur des Bauern durfte aus der Grundstellung heraus nur ein Feld vorgezogen werden. Eine Besonderheit waren die sogenannten Freudensprünge. Ein auf die gegnerische Grundreihe gelangter Bauer musste, bevor er in eine andere Figur umgewandelt werden konnte, zunächst erst einmal in drei Freudensprüngen auf sein Ausgangsfeld zurückkehren. Die Ströbecker Regeln kannten auch keine Rochade.

Der berühmte Schachturm in Ströbeck

1011 soll ein adliger Gefangener des Halberstädter Bischofs

(angeblich Gunzelin von Kuckenburg) seinen Bewachern das Schachspielen

beigebracht haben.

1515 wurde zum ersten Mal das Schachspiel in Ströbeck schriftlich

erwähnt.

1616 wurden die drei Arten des Schachspiels im damaligen Ströbeck

im ersten deutschsprachigen Schachbuch Das Schach-Spiel oder König-Spiel

von Gustavus Selenus (d. i. Herzog August von Braunschweig-Wolfenbüttel)

ausführlich beschrieben. Zahlreiche Schachhistoriker beschäftigen sich

seitdem mit den eigenartigen Varianten, wie beispielsweise, dass ein

Bauer, der die achte Reihe erreicht hat, erst drei Freudensprünge

rückwärts machen muss, um sich in eine Dame verwandeln zu können.

1689 - seit diesem Jahr sind öffentliche Aufführungen von Schachpartien

in Ströbeck belegt,

bei denen die Schachfiguren durch verkleidete Menschen dargestellt

werden (sogenanntes Lebendschach). Diese Tradition hat sich bis heute

erhalten.

Der Suchbegriff "Schach" wurde zur schnelleren Orientierung in den nachfolgenden historischen Beiträgen hervorgehoben.

1840 schrieb Wilhelm Schönichen

(Pastor in Bernburg an der Saale und Güntersberge im Harz) in "Thüringen und der Harz"

Band 2: Schloss und Stadt Blankenburg am Harze:

Um zugleich ein skizziertes Bild vom schönen Idyllenleben am Hofe des

Herzogs Ludwig Rudolph zu liefern, so möge noch einiges aus dem

Jugendleben des letzten Hofdiakonus Valentin Söllig hier einen Platz

finden. Die glanzvollste Zeit im Jahre am Hofe dieses Fürsten war die

Karnevalszeit, zu welcher sich auch immer viele Fremde besonders

Offiziere aus Braunschweig, Wolfenbüttel, Hannover, Halberstadt,

Quedlinburg, Magdeburg und Anhalt hier aufhielten. Die Vergnügungen

bestanden in Vogelschießen, Scheibenschießen, Assembleen, Komödien,

Jagden mit Fuchs- und Hasenprellen, selbst Wasserjagden, an den

Ruhetagen wurden Feuerwerke auf dem Thie und Schnappelnberge abgebrannt,

und den Beschluss machte mehrenteils eine sogenannte adlige

Bauernhochzeit.

Ein Kavalier oder Offizier und ein Fräulein stellten das Brautpaar vor.

Der Herzog und seine Gemahlin waren Hochzeitsvater und Mutter, und so

wie sämtliche Hochzeitsgäste in Bauernkleidung waren, so wurde alles

nach Bauernmanier auch eingerichtet. Man fuhr mit Musik auf Bauernwagen

in der Stadt umher, wobei auch geschossen wurde. Man aß von hölzernen

Schüsseln und Tellern, wie es damals auf Dörfern noch üblich war nur mit

dem Unterschiede, dass diese Gerätschaften höchst sauber gefertigt

waren. Bei Tische wurde gescherzt, gesungen, gelärmt, alles plattdeutsch

gesprochen, aus großen Passgläsern getrunken, in welche aus verpichten

hölzernen Kannen der Wein eingeschenkt wurde. Hierauf wurde getanzt und

so der Tag unter der herzlichsten Freude beschlossen.

Außer dieser fingierten Hochzeit wurden aber an dem nämlichen Tage

einige Trauungen von Bauern wirklich vollzogen. Sechs bis sieben

Hochzeitspaare aus den benachbarten Dörfern kamen nämlich nacheinander

auf ihren Erntewagen mit voller Musik auf den Schlossplatz gefahren.

Jedes Paar wurde von seinen eigenen Dorfmusikanten mit Blasinstrumenten

nach der Schlosskirche begleitet. Daselbst wurde wirklicher Gottesdienst

gehalten, die fürstliche Kapelle erhöhte die Feier, und nach gehaltener

Traurede wurden von dem Hofprediger sämtliche Brautpaare nun copulirt.

Diese fuhren dann mit allen ihren Gästen nach dem sogenannten Judenhofe

(der neuen Faktorei) wo Redoute gehalten wurde, und der Herzog ließ sie

daselbst aufs herrlichste bewirten und beschenken.

Die Schilderung dieser Hochzeiten gelangt auch nach Ströbeck, dem durch

sein Schachspiel berühmten Flecken unfern Halberstadt. Hier ist nun die

alte Sitte, wenn eine Hochzeit statt findet, so begeben sich sämtliche

Hochzeitsgäste auf die Ratsstube, woselbst ein Schachspiel nebst den

Gerechtsamen und Dokumenten der Ströbeckschen Bauern befindlich ist, und

der Bräutigam ist dem Herkommen gemäß genötigt, um die Braut zu spielen.

Die Gäste suchen den geschicktesten Spieler unter sich aus, und machen

alle Partie gegen den Bräutigam. Sie dürfen indessen zum Spiele nichts

sagen, außer wenn sie vermuten, dass auf ihrer Seite ein misslicher Zug

geschehen könnte, so warnen sie nur ganz unbestimmt ihren Spieler:

Vadder mit Rahd ... Gevatter mit Rat! (oder Bedacht!). Gewinnt der

Bräutigam das Spiel, so ist die Braut ohne weitere Umstände sein, wo

nicht, so muss er sie von den Hochzeitsgästen durch ein gewisses

Äquivalent erst lösen. So war es ehedem.

Da nun die Ströbeckschen Bauern hören, dass in Blankenburg ähnliche

Hochzeiten nachgeahmt würden, so halten sie es für keinen unzeitigen

Einfall, wenn sie eine Deputation abschicken, um dem Hofe vorzustellen,

dass das Ströbecksche Hochzeitsrecht wegen des Schachspiels nicht außer

Acht gelassen werden möchte. Zwei Bauern, unter welchen des genannten Sölligs Vater, der damals für den besten

Schachspieler und den

beredtesten unter ihnen gehalten wurde, machen sich also auf den Weg,

nehmen von der Herrenstube auf dem Rathause das große schön gearbeitete

Schachspiel nebst den dabei befindlichen Dokumenten oder vielmehr des

Herzogs August unter dem Namen "Gustavi Seleni" herausgegebene Anweisung

zum Schachspiel mit sich, und lassen ihre Ankunft dem Herzoge unter

folgendem Vortrage melden: "Sie hätten gehört, wie der Herzog in

Blankenburg adelige Bauernhochzeiten anstellte, man möge also auch die

bei ihnen übliche Bauernmode mitmachen. Bei ihnen sei es Brauch, dass

der Bräutigam die Braut sich erst im Schach erspielen müsse, sonst dürfe

er nicht ein Lager mit ihr teilen." Der Antrag wird sehr gnädig

aufgenommen. Der Herzog nebst Gemahlin lassen sie vor sich kommen, reden

mit ihnen höchst herablassend, erkundigen sich nach ihren häuslichen

Umständen, es wird ihnen alles Sehenswerte gezeigt, sie müssen bei allen

Feierlichkeiten zugegen sein und lassen es sich so sehr bei Hofe

gefallen, dass ihre Anwesenheit wohl vierzehn Tage gedauert hat. Der

Herzog fragt Sölligen, ob er Söhne habe? – Ja! Ob sie auch Schach

spielten? – Ja! – Ob er ihm wohl einen davon überlassen wollte? Er

erwidert, wenn derselbe dem Herzoge nicht missfiele, so wäre er dazu

bereit. Söllig nimmt also nach einigen Tagen seinen muntern achtjährigen

Knaben Johann Valentin, den dritten von vier Söhnen und den Gegenstand

unserer Erzählung, mit sich auf das Pferd und reitet nach Blankenburg.

Weil aber der Herzog von einer kleinen Unpässlichkeit befallen gewesen,

so kann er nicht zur Audienz gelangen, und reitet also unverrichteter

Sache wieder zurück. Einige Tage danach, als der Herzog genesen, bekommt

Söllig einen expressen Boten mit der Nachricht, er solle sogleich seinen

Sohn überbringen. Er macht sich daher ungesäumt zum zweiten Male auf den

Weg und überbringt ihn. Die unbefangene Munterkeit des Knaben gefällt

beiden fürstlichen Personen so sehr, dass sie dem Vater das Anerbieten

tun, wenn er ihnen seinen Sohn überlassen wolle, so würde der Herzog für

sein Glück sorgen und ihn entweder studieren oder alles, wozu er sonst

Lust bezeugen würde, erlernen lassen. Söllig bedenkt sich ein wenig, ob

es wohl nicht gegen die väterliche Liebe sei, ein Kind von sich weg zu

geben, entschließt sich doch aber endlich mit den Worten dazu: Der

Herzog möchte den Sohn nur hinnehmen, wenn er ihm nicht mehr gefiele, so

möge er ihn wieder heimschicken, er habe selbst Brot für ihn. Der Glanz

des Hofes und die Liebkosungen der Herrschaft und aller Hofbedienten,

welche ihn nur den kleinen Schachspieler nennen, machen den Knaben so

freudetrunken, dass er an nichts weniger denkt, als je wieder nach

Ströbeck zurück zu kehren. Er wird übrigens sogleich städtisch

gekleidet, frisiert; jedermann reißt sich um ihn wegen des Schachspiels;

es wird ihm ein Informator gehalten, und der damalige Bibliothekar und

nachherige Reichshofrat Knörr bekommt die Oberaufsicht über ihn, welcher

bei Gelegenheit ihn auch selbst unterrichtet hat. Sein Beruf ist, jeden

Abend um 6 Uhr in der Assemblee zu sein, wenn etwa der Herzog oder

dessen Gemahlin Schach zu spielen beliebten. Wenn nun jemand von ihnen

mit dem kleinen Schachspieler gespielt hatte, so wird er gewöhnlich nach

beendigtem Spiele mit einigen Talern beschenkt. Auf Befragen des

Herzogs, was er werden wollte, erwiderte er: ein Prediger. Der Herzog

versichert, dass er gern die Kosten dazu hergeben wolle, er solle nur

fleißig lernen, so könne er dereinst Superintendent werden. Da er nun

den Wünschen des Herzogs entsprach und sich dessen Liebe bewahrte, so

begleitete er ihn auch auf seinen Reisen von Blankenburg nach

Braunschweig etc. Seine Schuljahre legte er in Blankenburg zurück und

studierte nachher in Helmstedt vier Jahre Theologie unter dem Abt Mosheim, dem er besonders anbefohlen wurde. Als er im Begriff stand, die

Universität zu verlassen, starb Ludwig Rudolph, aber die verwitwete

Herzogin nahm ihn darauf wieder nach Blankenburg zu ihrem

Pagenhofmeister, und im Jahr 1739 zum Hofdiakonus, bis er nach dem Tod

derselben, 1749 Prediger in Hasselfelde wurde.

Er hat sich zweimal verheiratet. Seine erste Frau, vorher Kammerfrau der

Herzogin, war eine geborene Moll und Predigerstochter aus Münchsrode in

Schwaben, deren Familie späterhin geadelt und jetzt in Österreich sehr

hoch gestellt ist; die zweite eine geborene Koch, eine Predigerstochter

aus Thale und verwandt mit dem berühmten Leukfeld und Ernesti. Aus

beiden Ehen zeugte er 13 Kinder, von denen jetzt noch zwei, Enkel,

Urenkel und Ururenkel aber sehr viele am Leben sind.

Er hat zwar unter den Gelehrten keinen Namen erhalten, erwarb sich

jedoch außer seinen Amtswissenschaften sehr gründliche Kenntnisse in der

lateinischen und, was damals selten war, in der griechischen Sprache.

Letztere gab, als er noch Pagenhofmeister war, zu folgendem Vorfalle

Gelegenheit:

Es kamen nämlich einst zwei angesehene Griechen, ein Abt und ein Pater

von der Insel Kios, welche schon an mehreren Höfen zur Erbauung eines

Klosters Geld eingesammelt hatten, auf Empfehlung des verwandten

kaiserlichen Hofes in Wien, nach Blankenburg. Einer von diesen Griechen

konnte außer seiner Muttersprache nur etwas Französisch reden. Die

Herzogin, vielleicht in der Meinung, dass ein Studierter jede Sprache

bis zur Fertigkeit im Reden lerne, fordert die Griechen auf, ihren

Pagenhofmeister anzureden, welcher allezeit bei der Tafel anwesend und

die Pagen beobachten musste. Dies geschieht. Söllig hilft sich so gut

als er kann, und bittet nur die Griechen im attischen Dialekte mit ihm

zu reden. Das Erste ist, dass sie ihm seinen Aetacismus abzugewöhnen

suchen, und machen sich so einander notdürftig verständlich. Die

Griechen halten sich 14 Tage in Blankenburg auf, werden täglich nach

Hofe geholt, des Abends bleiben sie aber in ihrer Wohnung, bitten Söllig

zu sich, der sich auf diese Besuche mit größter Sorgfalt vorbereitet,

und nun ihr täglicher Gesellschafter, bester Freund und Dolmetscher

wird.

Sie haben eine so herzliche Freude über den Vorfall, dass sie die

Herzogin versichern, auf ihren Reisen durch mehrere Länder außer dem

Erzbischof von Canterbury niemand gefunden zu haben, mit dem sie in

ihrer Muttersprache hätten reden können. Sie machen ihm verschiedene

Male den Antrag, ihn mit Bewilligung der Herzogin auf sieben Jahre als

Dolmetscher an deutschen Höfen und dann weiter auch nach Frankreich,

Spanien, Portugal etc. mitzunehmen. Allein mancherlei Bedenklichkeiten

bewogen ihn, diesen Antrag auszuschlagen, zumal da die Herzogin nicht

dazu hat raten wollen. Als Hofdiakonus hat er auch das eben so seltene

als merkwürdige Geschäfte gehabt, eine gefangene Türkin Abbas Kaechianen

Kaefe Rhebisch, später die Gattin des Pastors L. M. Grimm zu Heimburg,

welche die Herzogin als Kammerfrau zu sich genommen hatte, im

Christentume zu unterrichten und nach öffentlicher Konfirmation zum

heiligen Abendmahle der lutherischen Kirche hinzuzulassen.

Solche Aufmunterungen, als damals die Ströbeckschen Bauern hatten,

mussten ihnen freilich wohl den Wert ihres Schachspieles sehr schätzbar

machen. Sölligs Vater wurde schon oft zu dem damaligen alten Grafen von

Wernigerode geholt, um mit ihm Schach zu spielen, auch in gleicher

Absicht zu verschiedenen Eheleuten und anderen vornehmen Personen in der

Nachbarschaft. Auch wenn Fremde kamen, um das Schachspiel zu sehen oder

zu spielen, wurde Söllig gerufen, und sein kleiner Sohn begleitete ihn

allzeit und spielte auch oft statt seiner.

Daher kann man sich erklären, wie er es wagen konnte, sich dem

Blankenburgischen Hofe mit jener Dreistigkeit vorzustellen. Damals wurde

das Schachspiel von allen Bauern jungen und alten auch sogar in den

Wirtshäusern gespielt, die auch das Schachbrett im Schilde führen. Es

ist danach einmal etwas ins Abnehmen gekommen; allein neuerdings ist der

Sinn und die Liebe dazu auf den Wunsch Sr. Majestät des edeln Königs

Friedrich Wilhelm und durch Aufmunterung des dasigen Herrn Landrats

wieder sehr geweckt worden, besonders dadurch, dass man am Tage des

jährlichen Schulexamens Schachspiele als Prämien für die bestspielenden

Schulkinder ausgesetzt hat. Es wird daher jetzt wieder in jedem Hause

ein Schachspiel angetroffen, und der dasige Prediger führt eine Chronik

über des Schachspiel und seine besten Spieler in Ströbeck.

Der Sage nach soll das Spiel unter dem Bischof Burkhard oder Bucko I.

von Halberstadt 1040 - 45, der an den Feldzügen Kaiser Heinrichs III.

gegen die Wenden teilnahm, durch einen gefangenen Wendenfürsten, der in

Ströbeck in einem Turme festgehalten wurde, dorthin gekommen sein. Der

Turm wird noch gezeigt, und um die Einsamkeit seiner Haft sich zu

mildern, habe er seinen Wächtern das Schachspiel gelehrt.

Die Ströbeckschen Bauern spielen das Schachspiel deshalb nach ihren

eigenen Regeln und mit einer Einfachheit und Würde, die weit erhaben

ist. Sie setzen die Ehre des Spieles nicht darin, ihren Gegner

schachmatt zu schlagen, sondern ihn schachmatt zu ziehen. Denn das

Schachspiel hört auf, ein Verstandesspiel zu sein und wird bloßes

Glücksspiel, sobald man es nur darauf absieht, sich einander die Steine

vom Brette zu schlagen. Das sogenannte Kapern, wo man, um dem Gegner

drei Steine zu nehmen, zwei von seinen eigenen aufopfert, ist in

Ströbeck daher ganz außer allen Gebrauch. Kenner wissen, wie unangenehm

es ist, wenn man nicht mehr mit der vollen Kraft aller Steine spielen

kann. Hat man aber einen mutwilligen Gegner, der selbst keinen gehörigen

Plan entwirft und es auf alle Weise zu verhindern sucht, dass auch der

Gegner keinen entwerfen soll, sondern bei der geringsten Ahnung, dass

man ihm, ich will nicht sagen, nach dem dritten oder vierten Zuge,

sondern nach zwanzig Zügen gefährlich werden könne, Stein um Stein

schlägt, der raubt dem Spiele seine Seele. So spielt man in Ströbeck

nicht, sondern schont die Steine so viel als möglich auf beiden Seiten,

und verliert lieber für diesmal ein Spiel, als es auf eine weniger

großmütige Art zu gewinnen, oder wie das gewöhnlich der Fall ist, wenn

man das Brett zu sehr von Steinen entblößt, den Sieg von beiden Teilen

unentschieden zu lassen. Es mag daher wohl eben nicht so schwer sein,

durch manche der Natur des Spieles zuwider laufende Ränke einem

Ströbeckschen Bauer, der bei der Regel bleibt, ein Spiel abzugewinnen,

aber schwerlich wird man ihn dahin bringen, in seinem Überwinder auch

zugleich seinen Meister zu erkennen.

- Ende des Beitrages von Wilhelm Schönichen -

1848 im Dezember schrieb der Theologe und Schriftsteller Otto

Friedrich Wehrhan den Beitrag Neueste Nachrichten aus Ströbeck. Otto

Friedrich Wehrhan, geboren am 05.03.1795 in Liegnitz Neisse, verstorben am 02.08.1860

in Coswig, lebte von 1824 bis 1835 in Kunitz, 1841 in Hamburg und kaufte 1842 den Zimmerhof in Coswig.

Sein Beitrag über das Schachdorf Ströbeck erschien in der Leipziger "Illustrirte

Zeitung Nr. 283" am 2. Dezember 1848 auf Seite 372:

Es war Ende August, eines Sonntags mittags, als ich von Halberstadt aus

einen Spaziergang nach dem eine Meile entfernten Ströbeck machte. Ich

musste doch, bei solcher Nähe, dies Dorf, das einzige in seiner Art auf

dem ganzen Erdboden, wo Schachspieler in allen Häusern sind und alles

Schach spielt, kennen lernen? Ich wollte doch, und dies war mir das

Wichtigere, sehen, ob solch eine geistige Unterhaltung, allgemein

geworden, einen merklichen Einfluss auf die Sitten des Volkes übe, ob,

mit anderen Worten, die Ströbecker Bauern gebildeter, anständiger,

veredelter seien, als die Bauern kartenspielender und kegelschiebender

Dörfer? Und so schritt ich denn mit wahrer Neugierde den prosaischen

Feldweg über die völlig baumlose Ackerflur dahin, an deren Horizonte ich

schon gleich hinter Halberstadt die kegelförmige Kirchturmspitze von

Ströbeck ragen sah, und erreichte endlich, ungefähr um 1 Uhr das etwas

eingesenkt liegende Dorf.

Nun, die Häuser, nach dortiger Landessitte auch an den Wänden oft mit

Dachziegeln bekleidet, sahen recht nett und wohlhäbig aus, und die

Jünglinge und Weiber, die mir begegneten, grüßten, was alles mich, der

Ehre des Schachspiels wegen freute. Bei der Kirche vorbei gelangte ich

auf einen freieren, unregelmäßigen Platz, auf welchem der Hauptgasthof,

zugleich Rathaus des Ortes, stand; nicht weit von ihm, zur Linken, ein

uralter, viereckiger Turm, der wie aus der Ritterzeit in die Neuzeit

herüberschaute, und über der Eingangtüre des ersteren fiel mir alsbald

das Wappen des Ortes, ein in Stein gearbeitetes, schwarz und weiß

gemaltes Schachbrett ins Auge, welches mir im Vergleich mit den Bären,

Hirschen, Rossen, Adlern, Löwen etc., die man sonst gewöhnlich als

Gasthofschilder sieht, recht originell erschien.

Ich trat ein. Die Gaststube war ungewöhnlich klein für ihre Bestimmung,

aber weiß getüncht und rein. An dem größten der drei Tische saß ein Herr

im Überrock und ein schon ziemlich bejahrter Mann im blauen Überhemd und

mit treuherziger, ansprechender Miene, der – es war der Wirt – sogleich

aufstand, seine runde Dachsmütze rückte, mir die Hand bot und mich zum

Sitzen einlud. Da war wieder ein Schachbrett, auf der Mitte des Tisches

mit Ölfarben gemalt, zu schauen; aber ich tat, als bemerke ich es gar

nicht, fragte: was ich zu essen bekommen könne? Und nachdem mir

geantwortet worden, dass das eigentliche Mittagsmahl hier schon vorbei

sei, dass mir aber ein Eiergericht mit kaltem Schinken zu Diensten

stehe, unterhielt ich mich, während das Gericht bereitet wurde, mit dem

Wirt und jenem Herrn im Überrocke von ganz anderen Dingen, von Politik,

von der Umgegend, vom Feldbau, und tat, in der Erwartung, jene würden

vom Schachspiel mit mir zu reden anfangen, in Bezug auf Letzteres

immerfort wie Unverstand. Ich wollte nämlich zwar nicht, wie einst Silberschmidt, die dortigen Bauern zum hohen Spiel um Geld mit mir

verleiten – dazu hatte ich auch lange nicht genug Vertrauen zu mir –,

aber ich wollte nicht, dadurch, dass ich die Sache auf die Tafel

brachte, den Schein eines großen Schachspielers, der etwa hergekommen

sei, um sich mit den Ströbeckern zu messen, auf mich laden. Da aber

auch, nachdem ich mein Mahl beendigt, jene Beiden nicht den gewünschten

Gegenstand berührten, so konnte ich mich endlich nicht enthalten, auf

das Schachbrett des Tisches zeigend, zu fragen: "Dies Spiel wird wohl

hier gespielt?" – "Das versteht sich", erwiderte der Herr im Überrock,

"hier spielt alles Schach, dafür ist Ströbeck berühmt; spielen Sie

vielleicht auch?" – "Ich liebe das Spiel, aber gegen solche Virtuosen,

wie hier, möchte ich wohl den Kürzeren ziehen." – "Nun, wenn Ihnen eine

Partie gefällig ist, so wollen wir eine machen." – Hierauf wurde denn

sogleich ein anderes, mobiles Schachbrett hereingebracht, auf dessen

Rande ich mit Verwunderung in zierlich gemalten Zügen las: "Dorothea Wiedebein, zur Belohnung des Fleißes, 1833." – "Also auch die Mädchen

spielen hier?" – "Jawoll, und zwar von der Schule an. Alle Jahre beim

Schulexamen werden sie auch im Schachspiel geprüft; aber das Spiel wird

ihnen nicht in der Schule, sondern zu Hause von den Eltern gelehrt."

Jetzt wurden von uns die hölzernen Figuren aufgestellt. Aber da zeigte

sich schon eine bedeutende Verschiedenheit zwischen unserem Spiel und

dem Ströbecker Spiele. Der Doktor des Dorfes – denn dieser war der Herr

im Überrock – sagte mir nämlich, dass man hier die Bauern der Türme der

Königinnen und die Königinnen selbst zwei Schritte vorwärts aufstelle

und dass das die echte ursprüngliche Aufstellung des Schachspieles sei,

auch dass der Bauer nie – ausgenommen bei der Aufstellung – zwei

Schritte auf einmal tun dürfe, dass Rochieren nie stattfinde, und dass

der Bauer, welcher in die Königslinie des Gegners dringt, nicht eher in

die Rechte einer Königin oder eines beliebigen Offiziers eintrete und

also auch nicht eher dem feindlichen König Schach bieten dürfe, als bis

er die sogenannten drei Freudensprünge getan, d. h. in drei

zurückgehenden Sprüngen seine erste Stelle wieder eingenommen habe.

Indes, fügte er hinzu, wolle er recht gern nach meiner Art zu spielen

sich richten, sowohl bei der Aufstellung als beim Ziehen, was ich – da

ich einst gehört oder gelesen hatte, dass die Ströbecker bei ihrer Art

sich aufzustellen, wenn sie den Anzug haben und richtig fortfahren,

gewinnen müssten, auch dankbar annahm.

Der Kampf begann; von meiner Seite, fast mit der gewissen Voraussicht,

geschlagen zu werden, aber doch mit der äußersten Vorsicht und

Anstrengung, um wenigstens meinem Gegner den Sieg so schwer als möglich

zu machen; aber nach und nach, siehe da! – kaum traute ich der

Wirklichkeit – ich erhielt einige Vorteile über ihn, ward allmählich

reicher an eroberten Figuren als er, immer bedeutender wurde mein

Übergewicht, und endlich war es mir gewiss, dass, wenn ich nicht grobe

Böcke mache, der Sieg mir werden müsse. Dies erkannte auch der

zuschauende Wirt und der unterdes herzugekommene erwachsene Sohn

desselben, und bald ertönte von meiner Seite das "Schach und Matt!"

Indes, der Sieg war durch mehre Umstände in seinem Werte verringert.

Erstens hatte sich der Doktor nach meiner, ihm nicht so gewohnten

Spielart gerichtet, und zweitens war er, wie mir nun der Wirt erzählte,

kein geborener Ströbecker, sondern erst seit, ich glaube, sechs Jahren

dort und hatte das Spiel erst in Ströbeck gelernt. Die besten Spieler

des Ortes sollten sein ein Bauer Valentin Guerike und ein Zimmermann

Krafft, ein schon siebenzigjähriger Mann, aber noch voll Geist und

Leben, der nie Tabak rauche, nie Schnaps trinke und noch so rüstig sei,

dass er ohne Mühe mehre Meilen des Tages zu Fuße geht. Aber keiner von

beiden war da, und ob sie noch kommen würden, war ungewiss.

Bei so bewandten Umständen und da auch der Doktor zu einem Kranken

musste, von wo er erst um drei Uhr wieder zurückzukommen gedachte,

benutzte ich diese Muße, um einen Vorsatz auszuführen, den ich schon in

Halberstadt gefasst, nämlich zum Pastor zu gehen und mir von diesem, der

gewiss die besten Quellen dazu besitzt, das Geschichtliche der

Einführung des Schachspiels in Ströbeck mitteilen zu lassen. Und meine

Hoffnung ward über Erwarten erfüllt, indem ich nicht nur mündlich das

Wesentliche erfuhr, sondern auch eine Broschüre: Kurzgefasste

historische Nachrichten von Ströbeck; gesammelt und mitgeteilt von Carl

Elis; Halberstadt 1843, bei C. H. F. Dölle" zum Geschenk erhielt. Aus

dieser erfuhr ich unter anderem, dass Ströbeck in uralter Zeit

Ostar-Beck, d. h. Oster-Bach – von dem dicht dabei liegenden Osterberge,

in welchem heute noch Urnenscherben und Fragmente von Opfermessern

gefunden werden, und dem die Göttin Ostera geweihtem Bache, welcher an

seinem Fuße fließt – dann Ostrebeck geheißen habe, woraus endlich, durch

Weglassung des O, Strebeck geworden sei, dass ferner schriftlich der Ort

zuerst in einer Urkunde vom 1. August 1004 vorkomme, und dass die

bekannte Familie v. Strombeck, früher v. Ströbeck genannt, und lange im

Besitz des Dorfes, von diesem Gute ihren Namen führe. Was aber das

Geschichtliche des hiesigen Schachspiels betrifft, so will ich, was das

Büchlein davon erzählt, hier wörtlich wiedergeben.

"Der Bischof Arnulph bekam 1011 vom Kaiser Heinrich II. einen vornehmen

Staats- und Kriegsgefangenen, den Grafen Guncellin, überwiesen, damit er

ihn, ohne dass es jemand erfahre, in dem alten Turme, der noch jetzt im

Dorfe steht, so lange gefangen halte, bis der Bischof weitere Befehle

darüber erhalten werde. Es mussten nun immer die Bauern abwechselnd bei

ihm Wache halten und da diese sehr glimpflich mit dem Grafen umgingen,

so unterhielt er sich sehr freundlich mit ihnen, schnitzte aus

Langeweile Schachfiguren, fertigte ein Brett an und ward, um sich selbst

besser die Zeit vertreiben zu können, nun der Lehrer im Schachspiele,

worin er Meister war. Mit großer Lust und mit Eifer ergriffen nun die

Bauern diese Gelegenheit, ein so schönes Spiel zu lernen und bald kannte

man im Dorfe kein anderes Spiel mehr. Als er dann nach längerer Zeit

wieder in Freiheit gesetzt wurde, beschenkte er die Bauern mit seinem

Schachspiel, und auf diese Weise sind bis auf den heutigen Tag die

Männer von Ströbeck immer noch Meister im Schachspiele."

"Eine andere Tradition ist diese: Als Bischof Burchard II. auf seinem

Heerzuge gegen die Wenden 1068 einen vornehmen Wenden gefangen nahm,

ließ er ihn in den Ströbecker Turm sperren und machte die Wenden damit

bekannt, ihn so lange gefangen zu halten, bis sie die

Friedensbedingungen erfüllten und ein ansehnliches Lösegeld schickten.

Dieser vornehme Wende lehrte die Ströbecker das Schachspiel und

verkürzte sich dadurch die unangenehme Zeit seiner Gefangenschaft."

Man sieht, dass beide Traditionen eine und dieselbe Geschichte erzählen,

selbst in den Jahreszahlen sind sie nicht weit auseinander, und

wahrscheinlich ist dieser vornehme Wende jener Graf Guncellin gewesen.

Durch die Ähnlichkeit dieser beiden von einander unabhängigen

Traditionen wird ihre Wahrscheinlichkeit verstärkt. Das Büchlein fährt

hierauf also fort:

"Seit dieser Zeit haben die Ströbecker das Recht, jedem neuen

Landesherrn, der ihren Ort berührt, auf freiem Felde auf einem Tische

eine Partie Schach anbieten zu dürfen, welches sie bisher auch immer

getan haben."

"Friedrich Wilhelm der Große, Kurfürst von Brandenburg, fand bei seiner

Durchreise Vergnügen daran, die Schachvirtuosen zu prüfen, und dieser

humane Fürst fand mehr, als er erwartete, weshalb er dem Dorfe das noch

jetzt als Reliquie aufbewahrte, mit Elfenbein ausgelegte Schachbrett

verehrte. Auf der einen Seite dieses Schachbretts sind die Felder des

Schachspiels, auf der anderen die des Courierspiels. Auf seinen Rändern

sieht man Ströbeck in erhabener Arbeit mit der Umschrift: "Dass Sereniss.

Churfürstliche Durchlaucht von Brandenburg und Fürst von Halberstadt,

Herr Friedrich Wilhelm, dieses Schach- und Courierspiel am 13. Mai 1651

dem Flecken Ströbeck aus sonderl. Gnaden verehret und bei ihrer alten

Freiheit zu schützen, zugesaget, solches ist zum ewigen Gedächtnis hier

aufgezeichnet.

Paul Langenstraß. B. Valentin Rieche, Richter. Andreas Bartels, Baur. Meist. Hans Ilsen. B. Valent. Langenstraß, Richter. Hans Hartmann, Baur. Meist."*)

Rénovatum Anno 1744. M. Heinrich Wilke me fecit.

*) Schulze. Dass zwei Bauermeister angeführet sind,

kommt daher, weil Ströbeck aus zwei Teilen, dem Süder- und dem

Norder-Dorfe besteht.

Die Figuren zu diesem Schachbrette waren der eine Teil Silber,

der andere Teil Silber und vergoldet. Durch Verleihen ans Domstift zu

Halberstadt sind aber diese Figuren abhanden gekommen und man spielt

jetzt mit elfenbeinernen Figuren."

Doch nun wieder zurück zu meiner Erzählung. Um 3 Uhr begab ich mich

wieder in den Gasthof, dessen Stube ich unterdessen mit Bauern, alle in

blauen Blousen, runden Dachsmützen und hohen, bis über die Knie

reichenden Stiefeln, gefüllt hatte, wurde vom Wirte mit sichtbarer

Freude begrüßt und unterhielt mich, da der Doktor noch nicht angekommen

war, einstweilen mit den Anwesenden über dieses und jenes. Kaum war der

Doktor eingetreten, so forderte er mich zur Fortsetzung des Kampfes auf,

die Figuren wurden wieder aufgestellt – nach unsrer Art – die Bauern

versammelten sich als Zuschauer um den Tisch her und ich begann, jetzt

mit zuversichtlicherem Mute als das erste Mal, mein Spiel. Ich siegte

abermals, auch eine dritte Partie gewann ich und hätte auch noch eine

vierte mit dem Doktor gemacht, wenn mir jetzt nicht ein ältlicher,

hochgewachsener Bauer, mit blassem aber geistreichem Gesicht, der sich

unterdes an meine Seite gesetzt hatte und mit großer Aufmerksamkeit dem

Spiele zusah, als Valentin Guerike genannt worden wäre. Zugleich wurde

er aufgefordert, dass er es doch einmal mit mir versuchen möge, und nach

einigem Sträuben ging er darauf ein, jedoch nur unter der Bedingung,

dass nach Ströbecker Art aufgestellt und gespielt werde. Das war nun

freilich ein bedeutendes Gewicht in die Waagschale meines Gegners, indes

beobachtete ich die Taktik, ihm, der den Auszug gehabt hatte, die ersten

vier bis fünf Züge nachzutun, bis sich nach und nach ein Spiel gebildet

hatte, in welchem der originelle Anfang verwischt war und in welchem ich

mich nun mehr zu Hause befand. Es war ein schwerer Kampf. Guerike

spielte mit großer Feinheit und Vorsicht und entschieden besser als sein

Vorgänger, und ein paar Mal geriet ich so in die Klemme, dass ich die

Hoffnung des Sieges so gut wie aufgab. Aber es gelang mir durch Tausch

der Königinnen Guerike's gefährlichen Plan zu zerstören und mich in eine

bessere Stellung zu bringen, und endlich, nachdem ich mit einem

tapferen, wohl unterstützen Bauer nur noch einen Schritt von seiner

Königslinie stand und er es nicht mehr verhindern konnte, dass ich

einrückte und meinen Bauer zur Königin machte, gab er das Spiel

verloren. Ich gestehe, es war mir dies lieber, als wenn er bis zum Ende

weiter gespielt hätte, denn obwohl der Bauer, so lange er noch in der

oberen Reihe steht, nicht geschlagen werden kann, so ist er doch,

während er seine Freudensprünge tut, dem Feinde völlig preisgegeben, so

dass dieser ihn unterwegs schlagen kann, wo er ihn zu erreichen vermag,

und vielleicht hätte ich, bei meiner Unbekanntschaft mit diesem Spiele,

die Partie dadurch noch verloren.

So war ich denn immer Sieger geblieben und schied auch als solcher von

Ströbeck. Zwar wollte der Doktor – Guerike hatte keine Lust mehr dazu, –

dass ich noch wenigstens einen Gang mit ihm mache und redete mir eifrig

zum Bleiben zu, aber der Abend nahte und ich war in Halberstadt für acht

Uhr zu einem Freunde zum Abendbrot geladen. Ich dankte daher, so gern

ich sonst noch länger geblieben wäre, nahm, mit dem Versprechen, bei

Gelegenheit wieder zu kommen, Abschied von den lieben Ströbeckern, ließ

mir von dem Wirte, der mich nun erst nach meinem Namen und meiner Heimat

fragte, nur noch jenes vom Kurfürsten von Brandenburg geschenkte

Schachbrett zeigen, welches oben, im Sessionszimmer des Gasthofes –

Rathauses – verschlossen aufbewahrt wird, und schritt dann, von meinem

Besuche in Ströbeck recht befriedigt, nach dem hochgetürmten Halberstadt

zurück.

Was nun den Hauptzweck meines Besuches betrifft, nämlich den Einfluss

des Schachspiels auf die Bevölkerung zu beobachten, so kann ich sagen,

dass der Eindruck, welchen die Ströbecker auf mich gemacht haben, ein

sehr günstiger gewesen ist. Sie sind ein gesetzter, verständig

aussehender, biederer Menschenschlag, unter dem ich, wenigstens während

der sechs Stunden meines Verweilens unter ihnen, keine Gemeinheit, noch

weniger Rohheit bemerkt habe. Zwar sagte mir der Pastor, dass in den

letzten Jahren das Kartenspiel anfange das Schachspiel zu verdrängen;

indes hat wenigstens in meiner Gegenwart das Interesse für das

Schachspiel das für das Kartenspiel überwogen, denn alle Bauern schauten

zu, während ich spielte, und die hin und wieder halblaut geäußerten

Urteile über die Züge waren meist sehr richtig und umso interessanter,

als sie aus dem Munde solcher Blousenmänner kamen, von denen man

dergleichen zu hören gar nicht gewohnt ist.

Was jedoch die Virtuosität der Ströbecker im Schachspiele betrifft, so

ist es, wie ich auch von mehren Seiten gehört habe und wie meine eigenen

Siege beweisen, leider wahr, dass sie in Verfall ist. Nimmermehr können

die Ströbecker hierin mit einem Pöschmann in Leipzig, einem Anderssen in

Breslau, einem Schmeichel in Hamburg etc. sich messen, diese würden

selbst beim Vorgeben von Figuren noch gewinnen, und glaube ich, nie eine

Partie gegen sie verlieren. Möchte bald wieder ein Guncellin, wenn auch

nicht als Gefangener, ihr Schachspiel heben!

- Ende des Artikels von O. Fr. Wehrhan -

1849 publizierte Max Lange in seiner Magdeburger

Schachzeitung ab Seite 84 (mit Fortsetzung auf Seite 106 und Schluss

auf Seite 116) einen Beitrag von Moritz Krüger unter der Überschrift:

Skizzen aus Ströbeck

(Gesammelt von Moritz Krüger):

Obwohl die meisten der geehrten Leser das Nähere in Betreff der

wirklich interessanten Begebenheit kennen werden, durch welche das

Schachspiel nach dem - eine Meile von Halberstadt entfernten - Dorfe

Ströbeck gekommen ist, so dürfte es doch nötig sein, dass wir dieselbe

mit wenigen Worten erst noch einmal vorausschicken, bevor wir in die

Einzelheiten der jetzigen Ströbecker Schachzustände, deren Erörterung

unsere Aufgabe in diesem Aufsatze sein soll, übergehen.

Es war in dem ersten Dezennium des elften Jahrhunderts, als vom Kaiser

Heinrich II. dem Bischof Arnulph ein Gefangener - der Graf Guncellin -

überwiesen wurde mit dem Befehle, denselben streng bewachen zu lassen.

Der Bischof ließ ihn in dem alten Turme, der noch jetzt im Dorfe steht,

festsetzen. Natürlicherweise wurde der arme Graf hier von der Langeweile

sehr geplagt, und deshalb begann er in seiner Einsamkeit Schachfiguren

zu schnitzen, um mit dem von ihm schon immer hochgeschätzten Spiele sich

im Gefängnis zu beschäftigen. Er verfertigte sich auch ein Schachbrett

und fing dann an, die bei ihm Wache haltenden Bauern im Schachspiel zu

unterrichten. Diese, denen die - ihnen bis dahin ganz unbekannte -

Beschäftigung sehr wohl gefiel, lehrten das Spiel wieder ihre Frauen und

Kinder, und bald spielten alle Einwohner des Dorfes das ihnen immer mehr

zusagende, herrliche Schach. - Als nun in späterer Zeit Graf Guncellin

wieder aus seiner Haft entlassen ward, schenkte er den Bauern sein

Schachspiel, welches sie lange Jahre als eine ihnen besonders werte

Reliquie aufbewahrt haben sollen. Seit jener Zeit hat sich in Ströbeck

die Kunst, Schach zu spielen, immer von den Eltern auf die Kinder

vererbt, so dass noch jetzt - soviel uns bekannt - kein einziger

Einwohner im Dorfe ist, der nicht Schach zu spielen verstände.

Es ist eine alte Erfahrung, dass das Schach den Geist ungemein bildet.

Goethe sagt am Anfang des 2. Aktes seines herrlichen Götz von

Berlichingen: "Es ist wahr, dies Spiel ist ein Probierstein des

Gehirns." - Welch treffender Ausspruch! Gewiss können wir täglich

hiervon Beispiele finden, und auch das Dorf Ströbeck liefert einen

unumstößlichen Beweis dazu. Während in allen umliegenden Ortschaften die

Einwohner jeden Sonntag viele Stunden in der Schenke beim Kartenspiel

verbringen, ziehen die Ströbecker dieser, gar keinen Einfluss auf die

höhere Bildung des Menschen ausübenden, Beschäftigung das geistreiche

Schach bei Weitem vor. Vielleicht sind auch eben aus dieser Vorliebe für

das edle Spiel die Ströbecker nicht bloß den umliegenden Örtern, sondern

sogar den meisten Gauen Deutschlands in einer anderen geistigen Kunst um

vieles voraus, ich meine nämlich - in der Tonkunst. Denn gerade durch

die weitere Ausbildung ihres Geistes ist ihr Sinn für das Schöne erhöht,

und so werden wir keine Ströbecker Familie finden, welche nicht - wenn

sie nur einigermaßen wohlhabend ist - aus Liebe zur Musik sich ein

Pianoforte angeschafft hätte - gewiss ein herrliches Zeichen vom Streben

nach höherer Bildung!

Die hauptsächlichsten und interessantesten Schachkämpfe in Ströbeck

werden im sogenannten "Wirtshaus zum Schachspiel" geführt. Hier finden

sich täglich die stärkeren Ströbecker Schachspieler zusammen, die dann,

während viele Zuschauer dabei stehen, ihre Kräfte in kühnem Wettstreit

miteinander messen. Als stärkste Spieler gelten jetzt daselbst der Herr

Zimmermeister Kraft und Herr Valentin Guerike – beide wegen ihres

bedeutenden Schachtalents in ganz Ströbeck rühmlichst bekannt.

Wir kommen nun auf die besonderen Gebräuche der Ströbecker hinsichtlich

des Schach. - Zuvörderst ist hier zu erwähnen, dass schon seit langer

Zeit die Durchreisenden daselbst immer zu einer Partie Schach

aufgefordert werden, die meistens für sie unglücklich abläuft. Aber auch

tüchtige Schachspieler sind zuweilen nach Ströbeck gereist, um dort zu

spielen, und Massmann erzählt uns in seiner Geschichte des Schachspiels,

dass der starke Schachheld Silberschmidt einst in Ströbeck gespielt und

es sich schriftlich habe attestieren lassen, dass er im Kampfe siegreich

gewesen sei, was auch gern von den Besiegten geschehen.

Ein anderer Brauch ist nun, dass selbst die Braut, wenn sie sich nach

außerhalb verheiratet, an ihrem Hochzeitstage mit dem Gemeindevorsteher

in Ströbeck erst noch einmal eine Partie spielt, (währenddessen muss sie

immer für die Gäste einiges Geld zum Besten geben, die sich dann mit

gefülltem Glase um die Kämpfenden herumstellen und es auch wohl an

Äußerungen des Beifalls, oder der Missbilligung bei den einzelnen Zügen

nicht fehlen lassen) – wahrscheinlich, damit sie auch in der Ferne das

edle Spiel ihrer Heimat stets in gutem Andenken behalten und es auch in

ihre neue Behausung mit hinübernehmen möge.

Sogar bei den Schulkindern in Ströbeck spielt das Schach schon eine

große Rolle. In jedem Jahre nämlich, zur Osterzeit - nachdem den Kindern

vorher aufgegeben ist, sich im Schach zu üben - wird in Ströbeck ein

großes Schach-Examen abgehalten, woran sich jedes Mal ungefähr 48 Kinder

beteiligen. Da sind denn immer bei Jedem gar große Hoffnungen auf Sieg

vorhanden, und auch an Prahlerei mit etwaigem Talente mag es bei den

Einzelnen nicht fehlen. Doch darauf achten die Ströbecker nicht, sondern

bei ihnen gilt der Wahlspruch: "Beweise durch die Tat, wie weit du

vorgeschritten bist!" Zuvörderst wird nun durch das Los bestimmt, welche

Paare den Kampf gegeneinander bestehen sollen, und nachdem dieses

geschehen, werden so viel Schachbretter zurechtgelegt, wie Paare von

Spielenden vorhanden sind, deren Anzahl meist gegen 24 beträgt. Sobald

die jugendlichen Kämpfer den ihnen angewiesenen Platz eingenommen haben,

beginnt der Kampf. Pläne über Pläne werden geschmiedet, Kombinationen

über Kombinationen in Anwendung gebracht, für jedes kleine Versehen, für

jeden unüberlegten Zug nimmt der Gegner die gehörige Rache, bis endlich

dieser erste Kampf bei allen entschieden ist. Nun treten die 24 Sieger

von neuem zusammen und spielen - nachdem das Los die gegenseitigen

Gegner bestimmt hat - gegeneinander eine zweite Partie, die natürlich,

da sie von schon besseren Spielern, als die ersten waren, geführt wird,

auch weit interessanter als jene ausfällt. Sobald nun auch dieser Kampf

von allen beendet ist, beginnt die letzte Partie, die auch gewöhnlich am

hartnäckigsten von der kampflustigen Jugend gespielt wird. Jeder sucht

da noch alle seine Pläne und Finten in Anwendung zu bringen, bis endlich

der Kampf durch den für die Besiegten so schrecklichen Ausruf des

Gegners: "Schach und Matt!" entschieden ist. Diejenigen sechs, welche

nun auch in dieser dritten Schlacht siegreich gewesen sind, werden

darauf im Jubel nach Hause begleitet, und deren Türflügel ihnen ehrerbietigst geöffnet; im Hause selbst ist die liebe Mama sogleich

eifrigst bemüht, ein kleines Festmahl anzurichten, um den dreifachen

Sieg des teuren Kindes zu feiern. - Auch seitens der Ströbecker Gemeinde

wartet noch auf die Sieger eine andere Belohnung, die darin besteht,

dass den tapferen Streitern ein schönes Schachspiel geschenkt wird,

welches die bei den Kindern so große Freude erzeugende Inschrift: "Zur

Belohnung des Fleißes von der Gemeinde Ströbeck" trägt. Zuweilen kommt

hierzu auch noch ein besonderes Geldgeschenk. - Dagegen finden wir an

diesem Festtage auf der Seite der Besiegten auch einzelne, sehr traurige

Gesichter und Tränen, die bei diesem Feste von denen vergossen werden,

denen der Sieg durch das geübtere Spiel des Gegners entzogen ward, sind

dabei nichts so sehr Seltenes. Wie manches der Kinder hat geglaubt,

durch seine fortwährende Übung im edlen Schach sicherlich zu der Zahl

der Gefeierten zu gehören, und nun sieht es plötzlich seine langgehegte

Hoffnung in Trümmer zerfallen. Die Zeit ist die beste Trösterin. So

erblicken wir denn auch viele von denen, die das vergangene Osterfest

mit weinenden Augen an sich vorübergehen sahen, im nächsten Jahre wieder

mit frischem Mute unter der Zahl der Kampflustigen.

Für denjenigen nun, welcher die von unseren Schachgesetzen abweichenden

Regeln des Ströbecker Spieles kennen lernen möchte, dürften folgende

Bemerkungen interessant sein:

1. Die bei uns gebräuchliche Rochade, sowohl nach der Damen- wie nach

der Königsseite, findet in Ströbeck nicht statt.

2. Jeder Bauer darf dort stets nur ein Feld ziehen, während man im

gewöhnlichen Schach die Erlaubnis hat, einen Bauer, wenn man ihn während

des ganzen Spiels zum ersten Male zieht, gleich zwei Felder vorzurücken.

3. Sobald ein Bauer in der Offizierreihe des Feindes glücklich

angekommen ist, darf er, so lange er auf diesem Platze steht, vom Feinde

nicht geschlagen werden. Es wird nämlich ein solcher Bauer nicht

sogleich in die gewünschte Figur umgetauscht, wie dies bei uns

gebräuchlich ist, sondern er muss erst noch drei Rücksprünge machen,

auch Freuden- oder Probesprünge genannt, die darin bestehen, dass er,

wenn er z.B. der c Bauer ist, im ersten Rücksprunge von c8 nach c6, im

zweiten von c6 nach c4 und im dritten von c4 nach c2 springen muss; dort

glücklich angelangt - denn er kann vom Feinde während seiner drei

Rücksprünge, sobald sich Gelegenheit bietet, geschlagen werden - darf er

erst in die gewünschte Figur verwandelt werden. Noch ist dabei zu

bemerken, dass es nicht notwendig ist, die drei Freudensprünge

hintereinander zu tun, sondern steht es stets frei, ob man - je nachdem

Vorteil daraus entspringt - die Sprünge in Pausen, oder schnell

aufeinander folgend machen will. - Es ist also die Verwandlung eines

Bauern in eine Dame, oder andere Figur bei den Ströbecker Schachspielern

mit weit bedeutenderen Schwierigkeiten verknüpft, als dies bei uns der

Bauer, wenn er in der Offizierreihe auch nicht, so doch jedenfalls

während der drei Freudensprünge sehr leicht geschlagen werden kann, und

somit häufig herrliche Hoffnungen auf die Wiedererlangung des schönsten

und wirksamsten Offiziers durch einen vom Gegner fein ersonnenen Schlag

zu Grabe getragen werden, während nach unsern Regeln wir uns nur

anzustrengen haben, den Bauer in die feindliche Offizierreihe zu

bringen, um dann einen bedeutenden Zuwachs unserer Streitkräfte zu

erhalten.

4. Endlich weicht auch noch der Ströbecker von uns in der Aufstellung

der Figuren vor Beginn des eigentlichen Spiels etwas ab. Es wird nämlich

daselbst sogleich der d Bauer (nicht wie bei uns auf d2) auf d4, und

hinter ihm auf das Feld d3 die Dame gestellt; ebenso bei den schwarzen

Steinen, wo der d Bauer (nicht wie bei uns auf d7) auf das Feld d5, und

hinter ihm auf d6 die Dame gestellt wird, indem man nämlich damit

andeuten will, dass es die Dame ist, welche - ihrem Vorreiter folgend -

als die tapferste Figur den Kampf eröffnet. Zugleich werden auch noch,

ehe die Partie beginnt, von jedem Lager aus zwei Vorposten (der a und h

Bauer) aufgestellt, welche anstatt auf a2, h2 und a7, h7, wie es bei uns

gehalten wird, zu stehen, sich keck auf den Feldern a4, h4 und a5, h5

gegenüberstehen, um eben gleichsam als Vorposten, oder als an der Grenze

des Lagers aufgestellte Wachen zu zeigen, wie weit ihr Lager sich

ausdehnt. Zur noch deutlicheren Erkenntnis, welches in Ströbeck die

Aufstellung der Schachtruppen vor Beginn der Partie ist, mag folgendes

Bild dienen:

Sobald die Aufstellung von beiden Seiten auf diese Weise formiert ist,

beginnt der eigentliche Kampf. —

Dies sind die Gebräuche und Regeln des Schachspiels in Ströbeck, welche

mir teils durch meinen einige Stunden dauernden Aufenthalt daselbst,

teils auch durch Nachrichten mehrerer in Magdeburg lebender Ströbecker -

besonders durch die Güte des Herrn H. Helmholz aus Ströbeck, der sich

jetzt in Magdeburg aufhält - bekannt geworden sind. Ich übergebe diese

von mir zusammengestellten Skizzen hiermit den geehrten Lesern, in der

Hoffnung, dass gewiss manche unter ihnen sind, die sich - gleich mir -

für dieses Dorf, welches von allen Örtern die meiste Zuneigung zu

unserem werten Spiele zeigt, ja in dieser Beziehung fast einzig dasteht,

lebhaft interessieren.

- Ende des Beitrags von Moritz Krüger -

1849 in der Juli Ausgabe der Berliner Schachzeitung erschien ab Seite 233 ein Beitrag von Otto von Oppen unter dem Titel Das Schachspiel in Ströbeck (Thüringen und der Harz, mit ihren Merkwürdigkeiten, Volkssagen und Legenden, 9. Heft, Nr. 36):

"Der Sage nach soll das Spiel unter dem Bischof Burkhard oder Bucko I.

von Halberstadt (1040-1045), der an den Feldzügen Kaiser Heinrichs III.

gegen die Wenden teilnahm, durch einen gefangenen Wendenfürsten, der in

Ströbeck in einem Turme festgehalten wurde, dort hin gekommen sein. Der

Turm wird noch gezeigt; und um die Einsamkeit seiner Haft zu mildern,

habe er, - wird gesagt - seinen Wächtern das Schachspiel gelehrt."

"Die Ströbeck'schen Bauern spielen das Schach deshalb nach ihren eigenen

Regeln, und mit einer Einfachheit und Würde, die über alle Neckereien,

deren sich so viele Spieler schuldig machen, weit erhaben ist. Sie

setzen die Ehre des Spiels nicht darin, ihren Gegner schachmatt zu

schlagen, sondern ihn schachmatt zu ziehen. Denn das Schachspiel hört

auf, ein bloßes Verstandesspiel zu sein und wird ein bloßes Glücksspiel,

sobald man es nur darauf absieht, sich einander die Steine vom Brette zu

schlagen. Das sogenannte Kapern, wo man, um dem Gegner drei Steine zu

nehmen, zwei von seinen eigenen opfert, ist in Ströbeck außer allem

Gebrauch. Kenner wissen, wie unangenehm es ist, wenn man nicht mit der

vollen Kraft aller Steine spielen kann. Hat man aber einen mutwilligen

Gegner, der selbst keinen gehörigen Plan entwirft, und es auch auf alle

Weise zu verhindern sucht, dass sein Gegner keinen entwerfen soll

—"

"Was für Deutsch!" ruft hier Bledow aus. Auch wir lassen es bei dieser Probe bewenden, welche so wenig für die Sprache als für die Kunst des Erzählers ein günstiges Zeugnis gibt, überdies aber der Wahrheit ermangelt. Bucko I. erfreut sich noch jetzt einer großen Popularität;

das Wiegenlied:

Bucko von Halberstadt

Bringe doch unseren Kinneken wat, etc.

ist dort in aller Ammen Munde; er mag daher durch ein Qui pro quo

(Personen-Verwechselung) in

den Sagenkreis des Dorfes Ströbeck gekommen sein. Gustavus Selenus

erwähnt des Schachspiels daselbst; Koch*) gedenkt der allerdings viel

wahrscheinlicheren Sage, dass ein Domkapitular des Stiftes zu

Halberstadt, der mit dem Bischofe zerfallen, sich nach Ströbeck

zurückgezogen hatte, den Einwohnern das Schachspiel bekannt gemacht und

dieselben, nachdem er selbst Bischof geworden, von manchen Abgaben frei

gemacht habe. Jeder Bischof von Halberstadt aber wird im Munde des Volks

bald zu Bucko I.

Jetzt kommt das Schachspiel in Ströbeck immer mehr in Verfall und wird

schon wegen der abweichenden Regel ein ganz anderes Spiel als unser

Schach. Ehe dasselbe nämlich beginnt, zieht jeder Spieler seine

Turmbauern zwei Schritte, den Bauer der Königin zwei Schritte und stellt

die Königin auf ihr drittes Feld; dies wird Aussatz genannt. Durch einen

solchen Aussatz müssen die Kombinationen des Spiels sich wesentlich

ändern, es ist aber nicht viel die Rede, und mit der gerühmten Großmut

der Dorfbewohner verhält es sich so, dass jeder schlägt, wie er weiß und

kann, sich aber wohl, wenn er matt geworden ist, darauf beruft, dass man

nicht matt schlagen, sondern matt ziehen müsse. Darin liegt denn auch

das Geheimnis, weshalb der Ströbecker seinen Sieger nie für seinen

Meister erklärt. Der Erzähler der Legende von dem Wendenfürsten liefert

den besten Beweis seiner Schach-Unschuld dadurch, dass er die volle

Kraft der Steine im vollen Brette sucht und zu finden glaubt.

Bei dieser Gelegenheit erbitte ich mir die Erlaubnis, eine Anekdote aus

meiner Jugendzeit zu erzählen. Im letzten Jahrzehnt des vorigen

Jahrhunderts lebte in Berlin ein guter Schachspieler, David Hillel, ihm

an Stärke ohngefähr gleich war ein anderer Meister, bekannt unter dem

Namen des Lederhändlers. Beide sprachen immer von einander mit der

höchsten Achtung, und Hillel sagte mit dem Ausdruck der innigsten

Überzeugung: "Der Lederhändler ist ein großer Mann!" Die

Kavallerieoffiziere aber, (zu ihnen gehörte mein Vater, dem H.

Schachunterricht gab) behaupteten: David Hillel gehe, besonders des

Abends immer mit hochgehobenem Stocke, um sich gegen einen möglichen

Keulenschlag des anderen großen Mannes zu decken. Später besuchte der

Schachmeister meinen Vater auf seinem Gute im Halberstädtischen, und

wurde auch dort wegen seiner Furchtsamkeit oft geneckt. Er drückte nie

ein Gewehr anders ab, als mit weggewandtem Gesicht; einmal feuerte er so

unter ein Volk Hühner und es gab eine ganze Wolke von Federn, denn seine

Flinte war voll Hühnerfedern geladen, damit er glauben möge, er habe

getroffen. Ein andermal bat er um eine Fahrt nach dem etwa 3 Meilen

entfernten Dorfe Ströbeck, denn wenn er die Bauern besiege, so werde ihm

der Herzog von Braunschweig, sagte er, vielleicht den Titel eines

Hofschachspielers oder dergleichen geben, und ein solcher Titel ihm in

Berlin Vorteil bringen.

Wir fuhren ab. Ich war damals ein Knabe von 8 bis 10 Jahren. Vor

Ströbeck angekommen, beauftragte mein Vater den Kutscher, auf mich zu

achten, "wenn's etwas gäbe". David Hillel fragte ängstlich: was es denn

geben solle? und mein Vater, der, wie wir sahen, den Scherz liebte,

sagte sehr ernsthaft: der Schachruhm der Ströbecker sei dadurch

entstanden und im Fortlauf der Zeit befestigt worden, dass jeder, der

eine Partie gewinne, Prügel bekomme. Hillel erschrak, konnte aber nicht

mehr zurück. Als die Partie begann, in der er einen Turm vorgab, wurde

seine Angst dadurch vermehrt, dass alle Bauern auf die Seite ihres

Spielers traten und der Ruf: "Gevatter mit Rat!" oft aus zehn Kehlen zu

gleicher Zeit erscholl. Er verlor noch einen leichten Offizier. Nur der

Zuspruch meines Vaters: "Alles sei ja nur ein Scherz gewesen, er habe

gar nichts zu fürchten etc.," gab dem bedrängten Meister die verlorene

Geistesgegenwart wieder, und er gewann doch noch das Spiel, verlor aber

dagegen die Hoffnung auf einen Titel wegen solches Sieges, denn er hatte

in der Tat, wie der weise Ritter von la Mancha, statt eines Heeres, eine

- Hammelherde besiegt. So viel von Ströbeck.

*) Einleitung § 3 in der Note und § 19.

Otto von Oppen, Berliner Schachzeitung, 1849

1861 erschien in der Warschauer Zeitung, in der Ausgabe Nr. 67

vom 11. - 23. März folgender Beitrag unter dem Titel: Das Schachspiel in Ströbeck

"Das Schachspiel, das geistreichste und älteste aller Spiele, ist gewiss

auch das auf dem Erdkreise am weitesten verbreitete Spiel, denn wo

irgend die Zivilisation ihren Fuß hingesetzt hat, da gibt es auch

Schachspieler, und bis zu welcher rätselhaften Fertigkeit es einzelne

Personen in Europa und Amerika darin gebracht haben uns die Zeitungen

schon oft erzählt. Alle großen Städte Europas haben daher ihre

Schachklubs, in Deutschland, England und Frankreich findet man sie aber

selbst in Städten mittlerer Größe. Seinen Ursprung betreffend deutet

schon das Wort "Schach" auf seine orientalische und zwar arabische oder

persische Abstammung, und da schon zu Harun al Raschids Zeiten das Spiel

bekannt war, so ist mit diesem Zeitgenossen Carls des Großen (800 n.

Chr.) auch sein hohes Alter erwiesen. Nach Deutschland und dem Westen

Europas soll es durch die Kreuzzüge gekommen sein. Einer Sage nach soll

es aber schon früher in Deutschland bekannt gewesen sein, und die

Kreuzzüge haben daher vielleicht nur zu seiner Verallgemeinerung

mitgewirkt. Ziemlich in der Mitte Deutschlands gibt es nämlich in der

preußischen Provinz Sachsen, unfern Halberstadt, einen Flecken Ströbeck

(Ströbke gesprochen), in welchem alle Bewohner vom reichsten bis zu

ärmsten, Männer und Weiber Schach spielen, ja es ist selbst eine vom

hohen Alter sanktionierte Sitte, dass bei Hochzeiten der Bräutigam sich

die Braut erst erspielen muss. Als Gegner wird ihm nämlich vom

Ortsvorstande jemand bestimmt, mit dem er auf der Ratsstube im Beisein

von Zeugen zu spielen hat. Gewinnt er die Partie, so ist die Braut sein,

verliert er sie, so muss er sie durch Geld, das dann verjubelt wird,

erst einlösen. Zuvor darf er mit ihr nicht ein Lager teilen. Auch die

beiden Gasthäuser führen das Schild "zum Schachbrett". Um aber die Liebe

zu jener alten Sitte recht wach zu erhalten, spielen nach abgehaltenen

jährlichen Schulexamen auch die Schulkinder nachmittags an diesem Tage

miteinander Schach, und es werden an die 6 Bestspielenden dann

Schachspiele als Prämien verteilt, wozu die preußische Regierung die

Kosten bestreitet. Man findet daher in diesem Flecken auch in jedem

Hause ein oder gar mehrere Schachspiele. Es wird auch eine besondere

Chronik über das Schachspiel und die besten Schachspieler hier geführt,

und sind die Bewohner stolz auf diese ihnen eigentümliche Sitte. Es

geschah nämlich auch in frühern Zeiten oft, dass hohe Herrschaften als

große Freunde des Schachspiels hierher kamen, um zu sehen, wie diese

Männer in ihrer schlichten altniedersächsischen Bauerntracht nicht bloß

den Pflug zu führen verstehen, sondern kaum vom Pferde gestiegen auch

ihre Schachfiguren zu stellen wissen. So besuchte sie oft und spielte

selbst mit ihnen der große Kurfürst von Brandenburg, Friedrich Wilhelm,

der größte Schachspieler seiner Zeit, der das berühmte Werk über das

Schachspiel, den "Gustav Selen" geschrieben hat. Er beschenkte sie auch

mit einem großen, mit Silber ausgelegten schönen Schachbrett nebst

silbernen Figuren. Das Schachbrett bewahren sie noch auf, doch die

Figuren sind ihnen im 7jährigen Kriege gestohlen worden, und sollen sich

jetzt in den Händen eines englischen reichen Lords befinden. Auch ein

Graf Ernst von Stolberg-Wernigerode spielte dort oft und ebenso holte

der Herzog Ludwig Rudolph von Braunschweig-Wolfenbüttel, Vater der

unglücklichen Prinzess Christine, (Schwiegertochter von Peter dem

Großen) einzelne jener Bauern oft nach seinem Schlosse Blankenburg, wo

er und seine Gemahlin dann mit ihnen Schach spielten. Diese Besuche,

womit man die Ströbecker in ihrem Flecken aufsucht, dauern auch noch bis

auf den heutigen Tag fort, und namentlich sind es jetzt Mitglieder aus

den Schachclubs größerer Städte, welche diese Bauern kennen lernen und

mit ihnen einmal Schach spielen wollen. Ihr Spiel hat nämlich mehrere

Eigentümlichkeiten, die sowohl im Auszuge (die Königin mit

vorgeschobenem Bauer) als darin bestehen, dass nicht rochiert und nicht

gekapert wird. Sie setzen ihre Ehre darin, ihren Gegner in der vollen

Kraft seiner Gegenwehr matt zu stellen, und halten sich darin auch für

nicht überwunden. "

![]()

1883 erschien in Leipzig in der Illustrirte Zeitung Nr. 2076

vom 14. April 1883 auf Seite 315 der Beitrag "Ströbeck, die Pflegestätte des

Schachspiels".

Um das Jahr 1150, so berichtet die Sage, hielt der damalige Bischof von

Halberstadt im Dorfe Ströbeck in dem heute noch existierenden Schach- und

Pfandturm einen Wendenfürsten gefangen, um denselben zur Annahme des

Christentums zu zwingen. Der Gefangene lehrte, um sich die Zeit zu kürzen, seine

Wächter das Schachspiel, und auf diese Weise soll dasselbe nach Ströbeck

gekommen sein.

Dass in Ströbeck schon seit Jahrhunderten Schach gespielt wird, beweist diese Erzählung; urkundlich ist es erst im Jahr 1651 nachgewiesen. Aber gerade diese Urkunde, welche sich in Holz ausgelegt auf einem von dem Großen Kurfürsten der Gemeinde Ströbeck geschenkten Schachbrett befindet, deutet auf ein hohes Alter des Schachspiels in Ströbeck hin, denn in ihr sind die Ströbecker Bauern schon als bedeutende Schachspieler genannt. Die Widmungsschrift auf dem Schachbrett von 1651 lautet: "Des Serenissimus Durchlaucht zu Brandenburg Herr Friedrich Wilhelm, dieses Schach und Courierspiel am 13. Mai Anno 1651. Dem Flecken Ströpke aus sondern Gnaden verehret, und bei ihrer alten Kunstfertigkeit zu schützen gnädigst zugesagt, solches ist zum ewigen Gedächtnis hierauf verzeichnet."

Auf dem betreffenden Schachbrett ist auch noch ein Schachrencontre mit Friedrich dem Großen aus dem Jahr 1744 verzeichnet. Friedrich der Große, welcher auf einer Durchreise von Frankfurt a. M. das Dorf Ströbeck berührte, ließ einen Bauer, den Schulzen, kommen, um mit demselben eine Partie Schach zu spielen; der "Alte Fritz" verlor jedoch, trotzdem er ein tüchtiger Schachspieler war, die Partie. Demzufolge sandte derselbe alljährlich einen Abgesandten nach Ströbeck, damit dieser mit einem Bauer vor versammelter Gemeinde eine Partie Schach spiele. Verlor der Abgesandte, was oft genug der Fall gewesen sein soll, so war die Ströbecker Gemeinde in dem laufenden Jahr von allen königlichen Abgaben frei. So soll es Friedrich der Große während seiner ganzen Regierung gehalten haben. Das Schachbrett wird von der Gemeinde im Gasthof "Zum Schachspiel" aufbewahrt, welcher als Schild ein Schachbrett trägt und das alte eigentliche Schachspielhaus in Ströbeck ist. In ihm befindet sich die Schachspielstube.

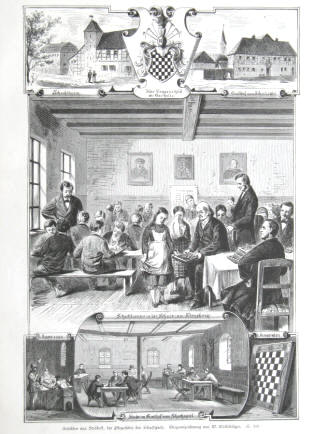

Stube im Gasthof zum Schachspiel in Ströbeck (Detail aus dem ganzseitigen

Holzstich von 1883)

Seit dem Jahr 1823 ist nun, wahrscheinlich um das Schachspiel in Ströbeck nicht aussterben zu lassen, alljährlich ein Schachwettspiel oder, wie die Ströbecker sagen, ein Schachexamen der Kinder in der Schule eingeführt, welches stets nach dem gewöhnlichen Schulexamen zu Ostern stattfindet. 48 Kinder aus der ersten Klasse, Mädchen und Knaben, werden alljährlich dazu bestimmt. Das eigentliche Turnier findet in der Schulstube unter den Augen des Pastors, der Lehrer und des Ortsvorstands statt. Die sechs besten Schachspieler unter ihnen werden von der Gemeinde mit einem kunstvoll gearbeiteten Schachbrett prämiert. Dass an diesem Schachexamen die ganze Gemeinde den regsten Anteil nimmt, ist wohl erklärlich, da ja jeder dasselbe ebenfalls einmal früher mitgemacht hat und ja auch jeder das Schachspiel versteht. Wochenlang, ja monatelang vor dem Examen werden die Kinder dazu eingeübt, und wochenlang vorher und nachher bildet das Schachexamen in Stöbeck das Tagesgespräch. Nicht unerwähnt darf bleiben, dass die Gemeinde von dem Kaiser Wilhelm ein Meisterschaftsdiplom für ihr Schachspiel nebst einer Goldenen Medaille erhalten hat, welches beides auf dem Ortsschulzenamt zu Ströbeck aufbewahrt wird.

Schachturnier in der Schule zu Ströbeck 1883. (Ansichten aus Ströbeck von

1883 nach einer Zeichnung von Wilhelm Wollschläger, 1851-1941).

Das Dorf Ströbeck liegt eine Stunde von Halberstadt entfernt in einer höchst

fruchtbaren Gegend und ist ein reicher Ort; dieser Umstand mag viel zur

Erhaltung des Schachspiels bis auf die heutige Zeit beigetragen haben, denn arme

Bauern denken wohl nicht an das Schachspiel.

1890 erschien in dem illustrierten Familienblatt Die Gartenlaube, herausgegeben unter verantwortlicher Redaktion von Adolf Kröner im Verlag von Ernst Keil‘s Nachfolger in Leipzig, auf den Seiten 531-32 ein Beitrag mit Abbildungen unter der Überschrift "Das 'Schachdorf' Ströbeck" mit folgendem Text:

Wer von der alten Bischofstadt Halberstadt aus mit der Eisenbahn einen Ausflug in den Harz, z. B. nach Wernigerode, unternimmt und seine Blicke nach Nordwestest hin schweifen lässt, wird schon nach wenigen Minuten einen Kirchturm entdecken, dessen dunkle Spitze aus der im Norden vom Huywalde begrenzten Ebene hervorragt. Bald tauchen einzelne Häuser empor, und jetzt wird ein stattliches Dorf sichtbar, das in der Nähe der Eisenbahn von Süden nach Norden am Abhang einer mit Birken bestandenen Anhöhe, dem so genannten Hackenberge, sich hinzieht.

Es ist das Dorf Ströbeck, welches, einzig in seiner Art, seit Jahrhunderten eines großen Rufes sich erfreut, nicht nur in unserm deutschen Vaterlande, sondern weit darüber hinaus in allen zivilisierten Ländern diesseits und jenseits des Ozeans. Zwar ist weder ein berühmter Staatsmann oder Gelehrter aus seinen Mauern hervorgegangen, noch sind blutige, männervertilgende Schlachten auf seinen Gefilden geliefert worden, aber noch heute wird jahraus jahrein in dem sonst so friedlichen Dorfe wacker gekämpft und viele Schlachten werden geschlagen, Schlachten – auf den 64 Feldern des schwarz-weißen Schachbretts. So ist es von alters her gewesen, so wird es hoffentlich lange noch bleiben! Ströbeck ist aus der ganzen Welt das einzige Dorf, wo das edle Schach gepflegt und von Alt und Jung, von Männlein und Fräulein gespielt wird; und von jeher haben die Ströbecker ihren Ruf als tüchtige Schachspieler zu wahren und zu mehren gewusst.

Schon von Kindesbeinen an wird das "königliche Spiel" erlernt, zwar nicht in der Schule, wie man früher irrtümlich annahm, sondern daheim unter der Leitung der Eltern und Geschwister; wohl aber findet alljährlich zu Ostern nach Beendigung der Schulprüfung unter den Augen des Predigers und der Lehrer, sowie des Ortsvorstandes ein Schachturnier der Kinder statt, und die aus demselben als Sieger hervorgehenden drei Knaben und drei Mädchen erhalten in Ströbeck angefertigte Schachbretter mit der Inschrift: "Zur Belohnung des Fleißes".

Ströbeck hat seinen Männer- und Frauenschachklub, und der im Gasthof "Zum Schachspiel" einkehrende Wanderer kann des Sonntagnachmittags die biederen Ströbecker mit ernsten Mienen bei einer "Partie" sitzen sehen und, wenn er selbst des Spieles kundig ist, wohl auch einen Gang mit ihnen wagen. Aber wehe, wenn er nicht sattelfest ist! Bald wird er in den Sand gestreckt und unter dem Schmunzeln des Gegners und der Zuschauer "matt gesetzt".

Diese sonntäglichen Partien sind neben dem Kartenspiel gewissermaßen die Erholung von den Beschwerden und Mühen des alltäglichen Berufes; denn die Bewohner des etwa 1250 Seelen zählenden Dorfes treiben fast alle Ackerbau und erfreuen sich bei dem ertragreichen Boden mehr oder minder einer gewissen Wohlhabenheit. Daher macht denn das Dorf selbst auch einen freundlichen und stattlichen Eindruck; die Wohnhäuser und die Wirtschaftsgebäude sind massiv und in gutem Zustande, die Straßen gepflastert und sauber gehalten. Ungefähr in der Mitte des Dorfes, an der Westseite, steht die Kirche, deren Wetterfahne ein Schachbrett zeigt, während die Schule im Nordosten dicht am so genannten "Markt" liegt, dessen Südseite von dem "Gasthof zum Schachspiel" begrenzt wird. An der bei diesem Gasthof nach Westen vorüberführenden Straße erblickt man einen kleinen, aus Sandstein erbauten und mit Ziegeln gedeckten, viereckigen Turm, den sogen. "Schachturm", der in der Geschichte Ströbecks, wie wir unten sehen werden, eine wichtige Rolle spielte und noch heute zu den Sehenswürdigkeiten Ströbecks gehört. Ein in vieler Hinsicht so bedeutender Ort ist natürlich Post- und Telegraphenstation und Sitz eines Arztes.

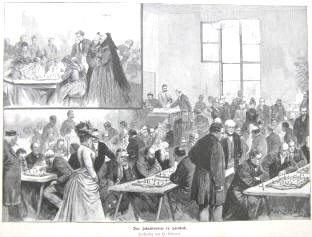

Da Ströbeck zum "Harzer Schachbunde" gehört, so wird seit 1885 alle fünf Jahre daselbst ein großer Schachkongress in den letzten Tagen des Juni abgehalten; und auch dieses Jahr eilten von nah und fern die Jünger und Meister im Schach herbei, um in dem berühmten "Schachdorf" im Turnier eine Lanze zu brechen.

Das Schachturnier in Ströbeck nach einer Zeichnung von Hermann Lüders

(1836–1908)

Der geneigte Leser wird nun fragen: Wie kommt es, dass gerade in Ströbeck das Schachspiel eine so große Verbreitung gefunden und Jung und Alt in seinen Kreis gezogen hat? Auf diese wohlberechtigte Frage lässt sich leider nicht mit Sicherheit antworten, da die Geschichte über den Ursprung des Schachspiels in Ströbeck keinen Aufschluss gibt; nur die Sage berichtet uns zwei Begebenheiten, die wir nach den von dem Lehrer Karl Elis im Jahre 1848 herausgegebenen "kurzgefassten historischen Nachrichten von Ströbeck" hier wiedergeben:

"Dem Bischof Arnulf von Halberstadt wurde im Jahre 1011 vom Kaiser Heinrich II. ein vornehmer Staats- und Kriegsgefangener, der Graf Guncellin, überwiesen, damit er ihn, ohne dass es jemand erfahre, in dem alten Turm von Ströbeck, der noch jetzt im nördlichen Teile des Dorfes steht, so lange gefangen halten, bis ihm weitere Befehle darüber zugehen würden. Vielleicht sollte der Gefangene auch durch ein großes Lösegeld die Kriegskosten vermindern helfen. Die Bauern mussten nun immer abwechselnd bei ihm Wache halten, und da sie glimpflich mit ihm umgingen, so unterhielt er sich freundlich mit ihnen, schnitzte aus Langeweile Schachfiguren, fertigte ein Schachbrett an und ward, um sich die Zeit besser vertreiben zu können, nun der Lehrer im Schachspiel, worin er Meister war. Mit Lust und Liebe ergriffen die Bauern diese Gelegenheit, ein so schönes Spiel zu erlernen, und bald kannte man im Dorfe kein anderes Spiel mehr. Als der Graf nach längerer Zeit wieder in Freiheit gesetzt wurde, schenke er den Bauern sein Schachspiel."

Eine andere Überlieferung ist folgende: "Als Bischof Burchhard II. auf seinem Zuge gegen die Wenden im Jahre 1068 einen vornehmen Wenden gefangen nahm, ließ er ihn in den Ströbecker Zwinger sperren und den Wenden bekannt machen, dass er ihn so lange gefangen halten werde, bis sie die Friedensbedingungen erfüllt und ein ansehnliches Lösegeld geschickt hätten. Dieser vornehme Wende lehrte die Ströbecker das Schachspiel und verkürzte sich dadurch die unangenehme Zeit seiner Gefangenschaft. Nach Unterwerfung der Wenden hielt der Bischof auf einem weißen Rosse, das die Wenden wie einen Abgott verehrten und das er ihnen genommen hatte, seinen glänzenden Einzug in Halberstadt; der Wende aber kehrte in seine Heimat zurück, nachdem er die freundlichen Ströbecker reichlich beschenkt hatte. Das Spiel wurde nun vielfach bekannt, aber man nannte die Bauern 'Wenden', wohl um die Herabwürdigung dieses von den Deutschen unterjochten Slawenstammes zu bezeichnen."

Seit dieser Zeit haben die Ströbecker das Recht, jedem neuen Landesherrn, der

ihren Ort berührt, auf freiem Felde aus einem Tische eine Partie Schach anbieten

zu dürfen, was sie bisher auch immer getan haben. Friedrich Wilhelm der Große

Kurfürst fand bei seiner Durchreise ein Vergnügen daran, die ländlichen

Schachkünstler zu prüfen, und er fand mehr als er suchte, weshalb er dem Dorfe

das noch jetzt als kostbarer Schatz im Gemeindehause aufbewahrte, mit Elfenbein

ausgelegte Schachbrett verehrte. Auf der einen Seite dieses Schachbrettes sind

die 64 Felder des Schachspiels, auf der andern die des Kurierspiels, welches,

eine Art komplizierten Schachs, 32 Felder und für jeden Spieler 8 Steine mehr

enthält. Auf dem Rande des Schachbrettes sieht man Ströbeck in erhabener Arbeit

mit der Umschrift:

"Daß Sereniss. Churfürstliche Durchlaucht von Brandenburg und Fürst von

Halberstadt, Herr Friedrich Wilhelm u. s. w. dieses Schach- und Courierspiel am

13. Mai 1651 dem Flecken Ströbeck aus sondern Gnaden verehret und bei ihrer

alten Freiheit zu schützen zugesaget, solches ist zum ewigen Gedächtniß hier

aufgezeichnet.

Paul Langenstraß. B. Valentin Rieche, Richter. Andreas Bartels, Baur. Meist.

Hans Ilsen. B. Valentin Langenstraß, Richter. Hans Hartmann, Baur. Meist.

Renovatum Anno 1744. M. Heinrich Wilke me fecit."

Die dazu gehörigen Figuren waren sehr wertvoll, und zwar der eine Teil von Silber, der andere von Silber mit Vergoldung; leider sind sie aber nicht mehr vorhanden, da sie durch Verleihen an das Domstift zu Halberstadt verloren gegangen sein sollen.

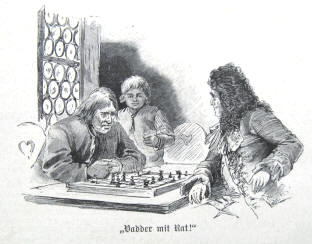

Schachpartie von Herzog Ludwig Rudolf von Braunschweig gegen den Dorfschulzen

Söllig auf Schloss Blankenburg im Harz

Auch ein anderer Fürst, Herzog Ludwig Rudolf von Braunschweig, der im vorigen Jahrhundert regierte, spielte gern mit den Ströbeckern eine Partie Schach, so bei Gelegenheit der Vorstellung einer Bauernhochzeit auf dem Schloss zu Blankenburg a. H., wo er mit dem Schulzen Söllig von Ströbeck spielte, hinter dem sein achtjähriger Sohn stand und das herkömmliche "Vadder mit Rat!" bei einem bedenklichen Zuge rief. Der Herzog wurde infolgedessen auf den jungen Söllig aufmerksam, ließ ihn unter seiner Aussicht erziehen und zu einem tüchtigen Geistlichen ausbilden.

So hat im Laufe der Jahre das Schachspiel in Ströbeck sich eingebürgert und bei dem regen Interesse, das man ihm entgegenbrachte, den Vorrang unter den übrigen Spielen behauptet. Die Ströbecker sind auch in der Theorie bewandert und haben sich die moderne, internationale Spielweise angeeignet, ein für die Beteiligung an auswärtigen Turnieren nicht zu unterschätzender Vorteil. So möge denn das edle Spiel in dem einzigen "Schachdorfe" fortblühen und als ein von den Vorfahren überkommenes Erbe immer in Ehren gehalten werden!

Anmerkung: Die Schreibweise des Grafen "Guncellin" in den verschiedenen Zeitungen des 19. Jahrhunderts sollte m. E. richtig lauten "Gunzelin".

|

|